3443通信 No.361

浦戸諸島トレッキングツアー参加レポ

秘書課 菅野 瞳

去る2024年2月23日(金)、塩釜市が島歩きマップなどを制作しインバウンドも含んだ観光客の集客に力を入れている『浦戸諸島』に行って来ました。

私は生粋の宮城県人ですが、浦戸諸島という地名は聞いたことがありませんでした。まずは、それを知ることから! ということで、私が出向いた浦戸諸島について、簡単にご説明します。

松島湾に浮かぶ離島・浦戸諸島

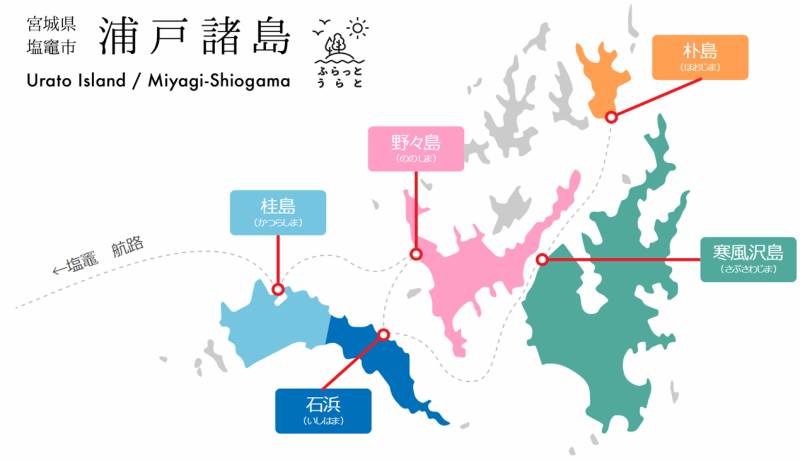

浦戸諸島(うらとしょとう)は宮城県塩竈市の松島湾の湾口部にあり、桂島(かつらしま)、野々島(ののしま)、石浜(いしはま)、寒風沢島(さぶさわじま)、朴島(ほおじま)の4島5地区からなる離島です(図1)。島内間の渡し船は無料で利用することができ、 海とともに過ごす『島じかん』を存分に楽しめる島々というのがアピールポイントです。

通常の島めぐりモデルコースでは、塩釜港旅客ターミナル(通称:マリンゲート塩釜)から塩竈市営汽船に乗船し各島へ渡りますが、本日は旅行会社が企画したツアーでの特別プログラムのため、塩釜港ではなく松島桟橋から臨時船(図2)にて桂島港を目指します。

図1

図2 乗船した臨時船

開催が危ぶまれた寒さ

ツアー当日の天候は、前日とは打って変わり、肌にあたる風は冷たいものの、雲一つない快晴に恵まれました。なんとツアー前日は今年一番の寒さと言っても過言ではないほどの低温、そして積雪。そのため本ツアーの催行が危ぶまれましたが、ガイドさんから直接お電話があり、島内のウォーキングコースは多少の残雪はあるもののウォーキングには支障がないとのことで、催行決定のご案内を頂きました。

また、ツアー参加者の皆さんにお伝えしていますが、宮城県沿岸部で降雪があっても島々にはあまり雪が積もりません。そのため積雪が残る島の様子を見られるということは大変貴重な体験になりますよと、不安を払拭する励ましの言葉を頂きました。

その言葉をかけて頂いた単純な私は「……き、き、貴重な体験! 素晴らしいじゃないですか。これは誰よりも楽しんで、良い記事を書き上げないと!」と、一段と気合が入りました。

さて、ツアー当日は朝も早から仙台駅に朝7時半集合、バスに乗車し、松島桟橋を目指します。

見慣れた松島桟橋(図3)では、相変わらずのウミネコ軍の大合唱が聞こえてきます。

図3 松島桟橋

ここから桂島港へ向けての乗船の前に、ガイドさんから一言。

「皆さん、飲み物は各自必ず多めに確保して下さい。島々では自販機が数台しかないので、売り切れが出ていた際には、飲み物難民になります!」とのこと。

え~っ!? ここは日本ですよね? と疑いたくなるような台詞に、こぞって皆さんが桟橋エリアに設置されている自販機のボタンをポチポチとされていたのは言うまでもありません(笑)

皆さんの飲み物準備も整い、予定時刻よりも早めにいざ桂島へ向け出港です。

どんぶらこどんぶらこ……ではなく、颯爽と風を切り、私たちツアー客だけを乗せた臨時船は突き進みます。

乗船したからには、甲板にいなくては勿体ないという信条を持つ私は、皆さんがぬくぬくの船内に陣取る中、寒さに負けず風にも負けず甲板で離れゆく松島桟橋を見つめ続けました。

自分で言うのも何ですが、今この状況下にある私は「雨にも負けず風にも負けず…の宮沢賢治にも負けずだな……」と、ほくそ笑んだことは秘密です(笑)

単なるやせ我慢だったことはさておき、私たちは約20分ほど乗船し、本日最初の上陸先である“桂島”(図4)に到着です。

図4 桂島港

松島湾の看板・桂島

桂島は、松島湾内にある浦戸諸島の一番西に位置する島で、地形は東西に長く、島の西海岸は断崖が続き、太平洋を臨む南海岸には桂島海水浴場があります。

日本三景に数えられる松島には260もの島が存在しますが、その中でも桂島は松島を象徴する看板島として知られています。

島生まれの島育ち、生粋の島っ子ですと自己紹介をして頂いた本日の島内ガイドさんである内海さんに引率され、桂島トレッキングの始まりです。

島内には、しっかりとトレッキング用のコースが造られており、まずは島の一大スポットである“松崎神社(桂島神社)”を目指します。

前日の残雪が至る所で見受けられ、島を知り尽くす内海さんは、こういう光景は本当に珍しいんですよ。生まれてこの方ずっと島にいますが、雪に覆われている島を見るのは、私も数える程しかないですと、この珍風景の貴重さを語ってくださいました(図5)。

図5 桂島の雪景色

松崎神社(図6、7)には、お竈様(前年の大晦日からそれぞれの家に一年間にわたって住み、家の安全と家族の行動を監視する神様)が祀られており、神社の鎮守の森にはこの地方が北限とされる常緑樹のタブノキの大木が繁茂しているため、昼間でも暗く、この境内の木々に刃物を入れると天罰が下るという言い伝えがあるのだそうです。

図6 桂島・松崎神社

図7 松崎神社

私は刃物など持っておりません、刃物のような心は持ち合わせているかもしれませんが……と、お竈様にご挨拶をし、天罰を受ける前に松崎神社を後にしました(笑)

そして由緒ある神社の裏手から、海岸沿いの森を歩き、桂島の西側にある展望台を目指します。

白崎山展望台・二度森展望台・西の山展望台などのビュースポットが点在しますが、その中でも観月崎展望台(図8)からは、松島の島々を守るかの如く威容を誇る仁王島を望むことが出来ます。

図8 桂島頂上からの眺め

仁王島という地名は奇跡的(?)に私も記憶しており、ガイドさんのお話しを伺いながら「これが松島の特別名勝かぁ」と感慨深く眺めていると、これは何という偶然!そこに遊覧船“仁王丸”の姿が……。仁王島を背景に仁王丸の堂々たる航行シーンを見ることが出来ました。

滅多にない島の積雪を見ることができ、また仁王島を航行する仁王丸とのツーショトを写真に収められ「本日のお客様はラッキーが重なりますね」と、ガイドさんが笑顔で仰っていました。

皆さんは、仁王島が松島の有名スポットとなっている所以をご存知でしょうか? 仁王島という名は仁王門に安置されている金剛力士像である仁王像に似ていることから、命名されたと言われています。長い年月をかけて波が侵食し作り上げてきた奇岩で、見る人や角度によって様々な形に見え、想像力を掻き立てられる不思議な島とされています。

桂島散策の後、一行は桂島港へ戻り、次の立ち寄り島である寒風沢島を目指します。

桂島港を出港し、まずは中経地点となる石浜港に上陸し、こちらから出港している定期船に乗り換えます。

ガイドさん曰く、寒風沢島(図9)は幕末の歴史探訪が出来る浦戸諸島の中で一番大きな島なのだそうです。

図9 寒風沢島

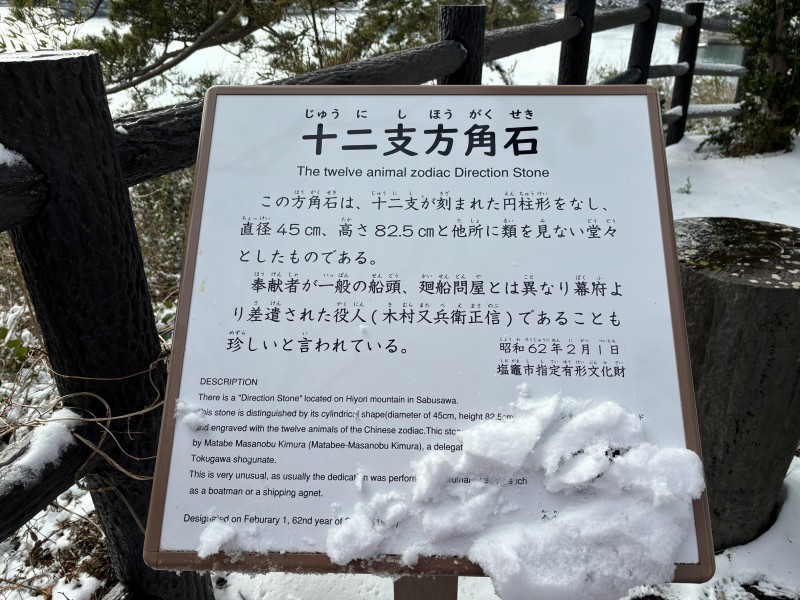

時は遡ること江戸時代……伊達藩の江戸廻米の港として、多くの人や船、物が行き交う島として繁栄を極めました。今でも残る史跡、日和山の十二支方角石(図10、11)や縛り地蔵(図12)、伊達藩が建造した、日本最初の洋式軍艦『開成丸』の記念碑に砲台跡、日本人で初めて世界一周をした津太夫など、当時の繁栄を語り継ぐ風景や歴史が、数多く存在しています。

図10 十二方角石

図11 方角石の説明万

図12 縛り地蔵(日和山)

いつの日か世界一周をと夢見る私にとって、これを初めて成し遂げた日本人が、まさか目と鼻の先である仙台藩石巻の船若宮丸乗組員だったとは……何よりの驚きでした。

寒風沢島の観光スポットを巡る前に、お昼には少し早い時間ではありますが、民宿『外川屋』さん(図13)にて昼食を頂きます。

ご準備を頂いたテーブルには、おもてなしメニューがわんさかわんさか……(図14)。これが一人前ですか? と疑いたくなる程の品数が次々に運ばれてきます。

図13 民宿・外川屋

図14 昼食

お刺身に煮魚、魚の揚げ物に、寒風沢名物の生牡蠣。お煮付けも、ちょっと甘めのおふくろさんの味で、白米を食べる手が止まらなくなりました。

膨らみ過ぎたお腹を少し落ち着かせ、いざ寒風沢島トレッキングへと繰り出します。栄養補給も完璧、私は意気揚々と準備に入りましたが、その傍らで「おやっ?」よくよく聞いていますと、ツアーの一時離脱のお願いをされている方がいらっしゃいました。ここまでの雪道歩きに加え、美味し過ぎる昼食に箸を休めることもままならず食べ進めてしまい、身体が重く言うことをきいてくれませんとのことです(笑)

一時撤退を決めた戦友たちに別れを告げ、トレッキング再開組は日和山を目指します。

約10分程歩いたところで、先頭を進むガイドさんの足が止まりました。

まず一行が目にしたものは、江戸時代後期の天保年間に建てられた、十二支方角石です。

日和山(図15)にあるこの方角石は、十二支が刻まれた円柱形をなし、直径45センチ、高さ82.5センチと他所に類を見ない堂々としたもので、昭和26年2月1日、塩釜市指定の有形文化財になっています。

図15 日和山からの眺め

奉献者が一般の船頭や廻船問屋とは異なり、幕府より差遣された役人(木村又兵衛正信)であることも珍しいのだそうです。

当時この方角石は、特別な観測機器という程の精度はなく、天候の観測や出入り船の警戒に使われていたと言います。

ガイドさんのお話しを聞きながら当時の情景を思い浮かべ、方角石と眼下に見える浦戸諸島の景色を見ていると、方角石のすぐ近くに鎮座されている奇妙なお地蔵さまが目に留まりました。

「……お地蔵さまが縄で縛られている? 何故?」

昔、寒風沢が大変栄えていた頃、島には遊郭が存在し、その遊女の一人が恋心を抱く男の船出を止めようとお地蔵さまを荒縄で縛り、

「船を出港させないでください。引き止めてくだされば、縄を解きます」と願掛けをしたのだそうです。

この逸話を伺った際には、なんと罰当たりな……と吃驚した私ですが、この遊女の願掛けもあってなのか、その夜から翌日にかけ暴風雨となり、船は出港できなくなりました。

それからというもの、お地蔵さまは、幾度となく縛られることになり、“縛り地蔵”と呼ばれるようになったのだそうです。

まっすぐ沖の方を向き、まるで波風の動きを操っているかのようなお地蔵さまに一礼し、日和山を下ります(図16)。

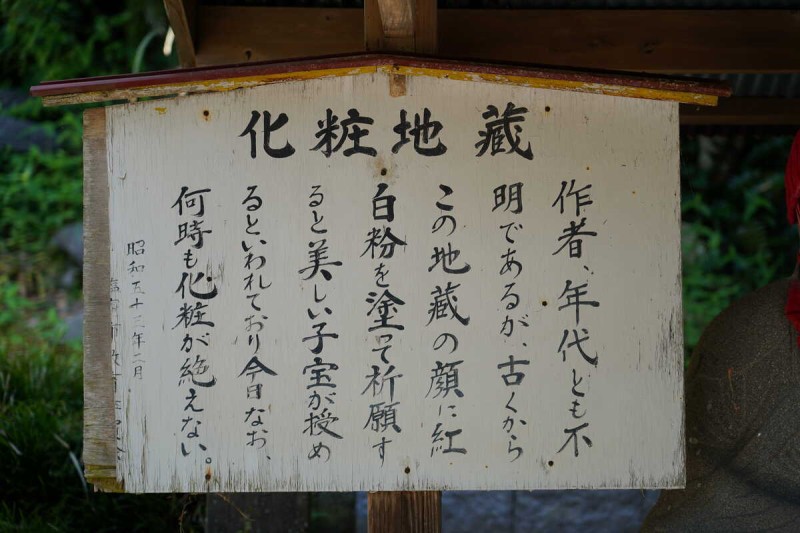

図16

寒風沢漁港へ向かう集落の路地を進んでいくと、今度はお顔の真っ白いお地蔵さまにお出迎え頂きました。いつ誰が作られたものなのかは不明ですが、古くからこちらのお地蔵さまのお顔に、白粉を塗って祈願すると、美しい子宝が授かると言われており“化粧地蔵”(図17、18)と呼ばれているのだそうです。

図17 化粧地蔵の本体(寒風沢)

図18 化粧地蔵の解説(寒風沢)

白塗りのお顔をよくよく拝見させて頂くと、幾重にも塗られた痕跡があるだけでなく、紅までもがさされており、島民の方が、とても大事にされているであろう様が窺えました。

寒風沢島を満喫した私たち一行は、離団していた戦友と合流し、対岸に見えている野々島へと渡船します。

ここで内海ガイドから予期せぬ嬉しいご提案がありました。寒風沢は、牡蠣の名産地です。今朝獲れたて、今剥きたて、袋詰めしたての牡蠣を入手できますが、欲しい方は? っとのこと。

これでもか……のたてたてたての三段活用に、挙手をしない人がいる筈もなく、牡蠣の袋詰めを待つ間に、おこぼれの試食をいただきました。知覚過敏もちの私には堪えるものの(笑)、あのプリンとした牡蠣(図19)の独特の旨味と甘みが何とも言えず、吞み込みに躊躇してしまう自我を抑えながら、寒風沢名物を思う存分味わいました。

むき身の牡蠣が溢れんばかりに入った袋詰めを抱え、いよいよ野々島へと渡ります(図20)。

図19 生牡蠣

図20 寒風沢~野々島への渡し船

野々島は、浦戸諸島のほぼ中央に位置し、諸島内で唯一の小中学校や診療所があり、生活面でも中心的な役割を担う島です(図21)。

島内でひと際目を引く、通称ブルーセンターという浦戸諸島開発総合センターの裏山を登って行くと、雪景色に映える赤い鳥居が目に留まりました。

図21 野々島案内マップ

こちらの神社は“熊野神社”(図22)と言い、日本神話の大巳貴命(おおむなち)という神が祀られています。御神像の奥にはひっそりと厨子入りキリシタン仏があり、隠れキリシタンが拝んでいたものと言われています。

図22 熊野神社の鳥居

このような神仏習合が見られることからも、島ならではの緩さを感じとることができました。

隠れキリシタンが多かったと言えば、離島を多数擁する長崎県を思い浮かべますが、島というのは格好の隠れ家であり、同時に海運が中心だった時代において、世界と結びつく最先端の場所であったのだろうなと、改めて実感しました。

残念ながら時期が外れてしまい、咲き誇る椿を見ることは叶いませんでしたが、熊野神社から東の山道コースを進んだ先には、通称“椿のトンネル”と言われる自生するヤブツバキに覆われる椿ロードがあります。

菜の花と並び、春の浦戸諸島の名物と言われているのだそうです。

椿のトンネルを抜けた先には、“夜泣き地蔵”(図23)並びに“六地蔵”(図24)が鎮座しています。夜になると、すすり泣きを初めるお地蔵さま?……だとしますと、大変恐々しいことですが、こちらのお地蔵さまは、子供の夜泣きを治すと言い伝えられており、各家々で大変重宝されたのだそうです。

図23 野々島夜泣き地蔵ほか

図24 野々島六地蔵

野々島観光を最後にして、まるっと一日がかりの浦戸諸島トレッキングツアーは終了です。寒さと雪道時々坂道に負けじと進まなければならぬ、なかなかハードなものでしたが、自身の足で周らなければ知り得なかった各島々の特色を学ぶことが出来る、大変充実度が高いツアーとなりました。

塩釜市のHPでは、浦戸諸島をめぐる島歩きのモデルコースを掲載しています。是非そちらを参考にしていただき、島じかんを体感してみるのも良いかもしれません。是非次回は季節を変え、菜の花や椿が咲き誇るシーズンに、再訪したいと思います。

浦戸諸島の楽しみ方(宮城県塩釜市 公式)