3443通信 No.361

耳のお話シリーズ40

「あなたの耳は大丈夫?」18

~大沼直紀先生(筑波技術大学 名誉教授・元学長)の著書より~

私が以前、学校医を務めていた聴覚支援学校。その前身である宮城県立ろう学校の教諭としてお勤めだったのが大沼直紀先生(筑波技術大学 名誉教授)です。

その大沼先生による特別講演の記事『聴覚障害に携わる方々へのメッセージ』(3443通信No.329~331)に続きまして、ここでは大沼先生のご著書『あなたの耳は大丈夫?』より、耳の聞こえについてのお話を一部抜粋してご紹介させて頂きます。

人は話し言葉を頭で聞き分けている

▼文節的聞き方と超文節的聞き方

地下鉄に乗り満員の乗客や騒音に埋もれて、次の駅が“上野”か“上野広小路”か、車内アナウンスを聞き取ろうとしているとしましょう。聞き分けの頼りになるのは、音声の流れ全体の持つリズム、長さ、高低、強弱などの違いです。このような聞き分け方を「超文節的」聞き方といいます。

一方、“佐藤さん”と“加藤さん”の聞き分けをしなければならないとしたら、最初の音が“カ”なのか“サ”なのか、音声の細部の違いが区別できなければなりません。これを「文節的」聞き方といいます。

わたしたちは、ア、カ、サ、タ、ナと50音で表されるような、音節ひとつひとつの特徴(音韻的特徴、音素的情報、スペクトル情報などと呼ばれる)の差異がきちんと聞き取れないと、言っていることが理解できないと思いがちですが、そうではありません。

日常会話の中でわたしたちはむしろ、アクセント(ピッチ=音の高さ、ストレス=強勢)、イントネーション(抑揚)、リズム(拍)などの音声の特徴(韻律的特徴、プロソディーなどと呼ばれる)を、おおいに言葉の認識の手がかりに使っているのです。

▼リズムで違ってくる言葉の意味

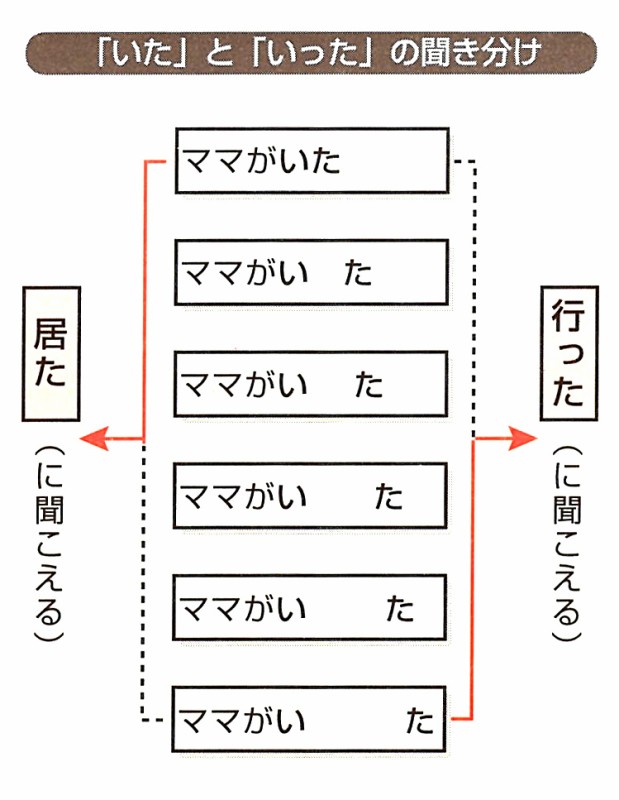

言葉のリズムがわたしたちに意味の違いを知覚させてくれる簡単な例を紹介しましょう。“居た”と“行った”の聞き分けの実験です。

まず、「ママがいた」という音声をテープに録音します。このとき、「いた」の部部を少し操作します。「い」と「た」の間隔を、「いた」と接近させたものから、「い〈無音〉た」と離したものまで、空白時間を10段階に変えて入れ、録音するのです。その際「っ」という促音は意識しません。ただ、「い」と「た」を機械的に区切るだけです。

こうして10枚の録音テープカードができます。これらの被験者に聞かせ、「居た」と聞こえたか、「行った」と聞こえたか、質問します。

すると、「い」と「た」の感覚がある一定の時間以下だと「居た」と聞き取り、それ以上時間が開くと「行った」と聞いてしまいます。実際に「い…た」と口に出してみると、「居た」と「行った」の違いを聞き分ける手がかりは、「い」と「た」の間の時間の長さしだいで決まることが実感できるでしょう。

私たちの感覚は、文節的な聞き方以前に、音声のリズムの違いを大まかにとらえる超文節的な聴取能力を働かせて、言葉の意味をとらえていることがわかります(図60)。

図29

人間の出せる音と聞き取れる音

▼生物の出せる音と聞こえる音の高さ

コオロギのオスはメスに対して、5キロヘルツほどの高さをもった音を発して、交信しようとします。それに対してメスのほうは、ちょうどその高さの音を感度よく聞くための鼓膜や、聴神経をそなえています。

虫、魚、鳥、哺乳類など、ほとんどの動物は、たがいに音声を発し、そして、音声を聞いて、なんらかのコミュニケーション行動をとっています。

エサをとったり、外敵から逃げたり、あるいは相手を威嚇する手段としても、音声が大きな役割を果たしています。

ところが、それぞれの動物の「聞こえる」音の範囲と、自ら「出せる」音の範囲は異なっているのです。

だいたいは、聞こえる音の範囲のほうが、出せる音の範囲より広いようです。

キリギリスのように、自分の発する音の高い周波数を自分の聴覚では聞くことができないという例外もありますが、ネコでもイヌでもコウモリでも、自分の鳴き声よりも、聞こえる音の周波数のほうが、ずっと広い範囲をカバーしているのです。

その理由のひとつには、仲間同士のコミュニケーションには、ある程度の幅の音を出せばすむので狭くてもよいけれど、外敵や危険物などを知らせる注意信号となる周囲の音は、なるべく広い範囲でとらえる必要があることが考えられます。

▼人間の声の特徴

「アー」と声を出しながら喉に手を当ててみてください。振動が感じられます。喉の奥(喉面)の声帯が振動しているのです。

このとき、人間の声帯は1秒間に100から300回振動します。男性では平均125ヘルツの原音が、女性では平均250ヘルツの原音が喉から発せられるわけです。人間の声帯で出せる音は、およそ85ヘルツから1100ヘルツの範囲です。

さて、喉から出た音は、口腔や鼻腔などの空間を通るときに共鳴し、2倍、3倍の周波数を含んだ豊かな音声に作り替えられます。

「ンー」という音声(鼻音)は鼻腔の共鳴で作られます。鼻をつまんで「ンー」は出せませんが、「アー」は出せます。口の開き具合や舌の位置などを変えることにより共鳴も変わり、「ア」と「イ」のようなさまざまな違った音声を作り出すことができます。

このような母音は声帯から出る基本周波数の正数倍の、より高い周波数の成分(第1ホルマント、第2ホルマントと呼ばれる)がいくつか組み合わさってそれらしい音声になっています。

母音を聞き取るときには500ヘルツから2000ヘルツあたりの低い周波数の聴力が関係します。母音や鼻音、それにバ・ダ・ガなどb・d・gの濁音のように、声を出すとき声帯が振動する音です。

それに対し、パ・タ・カなどのp・t・kのような子音は、唇、歯、歯茎、舌、口蓋を使って隙間を作り、そこを空気が流れるときの雑音を共鳴させて作り出します。この音は3000ヘルツ以上の高い周波数成分が多く含まれています。

ですから、子音を聞き分けるには高い周波数の聴力が関係します。また、ささやき声は声帯を振動させないので高い周波数成分の多い音声となります。その結果、年をとって高い周波数の聴力がおとろえると、人のささやき声が聞きとりにくくなるわけです。

【前話】「あなたの耳は大丈夫?」17