2024年11月 No.357

私が半世紀近く支援している難聴の支援者団体である『みみより会』発行の会報誌『新みみより』2024年9月号に、幼少期に難聴を患われた方の講演録が掲載されましたので、ご紹介させて頂きます。

(本記事は、みみより会事務局と演者である所智子さまより転載許諾を得ています)

幼少期に難聴になり、家庭や学校の中で自分一人が聞こえない、聞こえにくい孤独感を感じながら育った方はいらっしゃいますでしょうか。

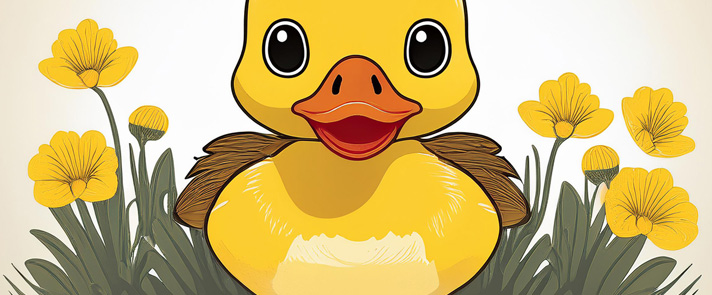

本日の講師、所智子さん(図1)も、その一人です。ご経歴などは、所さんより講演中にお話しいただきたいと思います。前半、後半45分で途中休憩をいれる予定です。

それでは、所さん、よろしくお願い申し上げます。

図1

所/皆さま、こんにちは。所智子と申します。

初めましての皆さま、また、お久しぶりのお顔もチラホラ見えますね。本日は沢山の方々にご参加いただき、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。

また、みみより会スタッフの皆さま、本日は7月例会という大変貴重な機会にお招きをいただき、心から感謝を申し上げます。

ここ、三田の福祉会館、本当に久しぶりに訪れました。まさに本日のテーマにある人生の転機となった場所です。しかも、お部屋もちょうどこのお部屋です。御縁を感じました。

今から13年ほど前でしょうか。ここに足を一歩踏み入れたその時から、それまで苦しかった人生の風向きが変わりました。本日はこれまでの体験談を含め、一緒に色々考えながら、楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。今日は手話通訳の方がいらっしゃるので、ここから手話は通訳の方にお任せしたいと思います。また、遠隔要約筆記の方、本日の情報保障をよろしくお願いします。

今日は、このような流れでお話をしたいと思っています。

まずはじめに自己紹介。それから生い立ち。その後に挑戦したNHKワンポイント手話の裏話。そして現在勤めている大学の障害学生支援室についてと、時間はたっぷりいただいておりますので盛りだくさんの内容でお話ししたいと思います。

では、最初に自己紹介です。

生まれは東京の北区、生まれてから今までずっと、北区におります。

■自己紹介(図2)

私は3歳の時に、はしかによる高熱で入院をしました。その時の高熱、或いは使った薬が原因で聞こえなくなったと言われています。でも、まったく聞こえないというわけではなかったので、補聴器を使って一般の学校に通いました。現在の聴力は右が98㏈、左が92㏈。補聴器を取ると自分の声もよく聞こえません。手話を始めたのは今から13年前。それまで、まったく手話には興味がありませんでした。

図2

と言うのは、一般の学校に通っていたので、周りに手話を使う人がいなかったんですね。それが13年前に手話と出会ったことで人生が大きく変わっていきます。詳しくは後ほどお話ししたいと思います。

現在は何をやっているかというと、NHKワンポイント手話、見たことある方は? ありがとうございます。この番組は6年ほどまえに収録しました。その後4年間放送が続いて、ちょうど2年前に、放送が終了しました。それが今年再放送で復活しています。ぜひご覧になってみてください。

もうひとつ、NHKの文化センターというところ、カルチャースクールですね。そこで手話講座の指導を担当しています。そして、もうひとつ。今年の4月から日本社会事業大学という大学で障害学生支援室にて情報保障のコーディネートを担当しています。

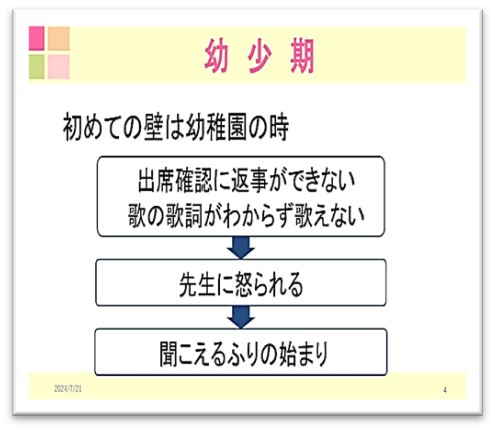

■生い立ち(図3)

私が初めて聞こえで困ったのは幼稚園の時です。まず出席確認に返事ができない、それから、歌の歌詞が聞き取れなくて、みんなと一緒に歌えない。そうすると、先生に怒られるんですね。

「どうしてお返事しないの? 今日はお休みなの?」とか「お歌嫌いなの?」と怒られます。

当時は3、4歳ぐらいですので、難聴という言葉を知りません。私がちゃんと聞いていなかったから怒られたんだ。もっともっとしっかりと聞かなきゃいけない。そう思って、一生懸命聞くのですが、やっぱり聞き取れない。怒られるって、何か悪いことをした時ですよね。ですから私の中で、聞こえないというのは悪いことなんだという認識が染みついていきます。それでどうしたかというと、子どもながらに工夫をしました。

出席確認のときは、自分の前に呼ばれて手を挙げた子の顔を覚えて、あの子が手を挙げたら、次は自分の番。歌の時もみんなが歌っている口の動きを真似て歌っているふりをする。こうして叱られないための、防衛本能として聞こえるふりが自然に身についてしまいました。

無意識に身に付いてしまったこの「聞こえるふり」のせいか、親は私が聞こえていないことに、ずっと気づかなかったのです。小学校2年生になった時に、はじめて私が聞こえていないことに気付き、慌てて病院に連れて行かれます。検査の結果、「難聴です。補聴器が必要です」と言われました。

図3

ここからが、暗黒時代の始まり。(スライドの)背景も暗くなりましたね。小学校2年生で初めての補聴器。今、皆さん、補聴器を使っている方はたくさんいらっしゃると思います。はじめての補聴器ってどうでした? うわー、これはよく聞こえるな、便利だなって思いました?

最近の補聴器はすごく性能も良くなっていて、何やらAIとかも搭載されていて、素晴らしい補聴器もあるようですが、私が小学校2年生の時は、全部アナログ、周りの雑音も全部拾います。それで肝心な言葉がかき消されてしまうんです。

イスを引く音やドアをバタンと閉める音。そういった音で、言葉がほとんど聞き取れない。大きさもね、最近はコンパクトですが、昔は箱型。もうちょっとすると、耳掛けが出てきます。それでも今のようなこんなコンパクトではないです。肌色の大きな目立つ補聴器でした。ですから、みんながジロジロ見るんですね。

なぜ私だけ聞こえないのだろう。どうして私だけ耳にこんなモノを付けているのだろう。まるでみにくいアヒルの子。

聞こえないことは、私の中で、深い深いコンプレックスになっていきます。

いつも補聴器を髪で隠して、何を話しているか分からないけれど、とにかくみんなの雰囲気に合わせて一緒に楽しんでいるふりをして、しのいでいました。

そんな生活がその後、何十年と続きます。学生時代もずっとそうでした。やがてアヒルも少しずつ成長し、思春期になると恋もするわけです。

高校の時に、憧れの男の子がいました。すごくかっこよくて、みんなの人気者。

でも、私はアヒルなので、当然告白なんてできない。おしゃべりもできない。遠くから眺めているだけで満足していたんですね。

ところが2年生になった時、その憧れの彼からデートに誘われたんですよ。アヒルなのに? もうビックリ。ドキドキ、ワクワクしてデートに出かけます。ところが、彼の声はボソボソ…。ほとんど聞き取れない。口もはっきり動かしてくれないので、何を言っているのか、ほとんどわからないんですね。

でも、ずっと憧れていた人ですから、嫌われたくないという思いで、全身を耳にして一生懸命聞くわけですよ。当然補聴器も隠していますから、風が吹くと髪を押さえたりして。家に帰ったときにドッと疲れたんですね。「楽しかった~」ではないんです、「疲れた~」でした。

それでもこんなデートを何回か繰り返すうちに、少しずつ仲良くなっていきます。

ある時、デートで海に行きました。泳いだわけではなくて、夕暮れの浜辺を散歩して・・・甘くて、ロマンチックですよね。2人で座って、だんだん陽が沈んできます。もうムード満点。二人がそっと寄り添ったその瞬間、補聴器が「ピーーー!」とハウリング。

当然彼もびっくりしています。今だったら、時計が鳴っちゃった、アップルウォッチやスマホが鳴っちゃったと誤魔化せますが、昔はそんなものは持っていない。

頭の中で「あぁ、どうしよう、どうやってごまかそう、何か音が出るものはないかな? あぁ何もない! もう自分でピーっと言うしかない!」という状態。家に帰り、「もう彼には会いたくない」となってしまいました。

そんなわけで、結局お断りしてしまうわけです。きちんとした理由を言えずに「ごめんなさい、もう一緒にデートできません」と。

あれからもう何十年も経ちましたが、今、彼はお医者さんになっているんですよ。それを聞いた時は「あぁ…失敗した、言えばよかった!」って。医者を目指す人なら私の難聴くらい理解してくれたかもしれない、そうすれば…今頃、私はお医者さんの奥さんだったかも知れないのに~!」なんてね(笑)

そうは言ってもその当時は口が裂けても言えなかったんですね。そんな苦い経験をしながら、アヒルは更に成長していきます。

高校、大学と進むうちに、今度は将来を考えるようになります。昔は情報保障とか、障害者雇用が全くない時代でした。

聞こえなくてできる仕事はあるのか。学生のうちは聞こえなくても自分が困るだけですが、社会に出ると責任が伴いますよね。だけど、私の耳は治らない。この先、私はどうやって生きていけばいいんだろう。

私は社会の役立たず、私が生きている価値なんてあるのかな。こんな人生早く終わってくれたらよいのに、明日が来なければいい、今すぐ死んでしまいたい。毎日そんなことばかり考えていました。

ちょうど19歳、20歳の頃です。

今考えれば完全にうつ状態。しかしその当時、周りに相談できる人が一人もいなかった。また、自分と似たような仲間もいなかった。そして自分が目指すモデルになるような人もいなかったんですね。

結局どうしたか。私は実家が自営業だったので、そのまま実家で仕事をして、23歳でさっさと結婚しました。家の中のことだったらできる、誰にも迷惑をかけないと、そう思ってホッとしたのも束の間、子どもを生んで育てていく中で、やっぱり聞こえの壁はついてまわります。相変わらず、補聴器を隠して、聞こえるフリを続けていました。

今思うとかなり危険な橋を渡っていたと思います。例えば子どもを産む時、お医者さんにも難聴と伝えていません。ですから、出産のときに「いきんで」「まだいきんだらダメ!」という指示が聞き取れずに混乱したり。或いは、生まれた息子が喘息持ちで、よく病院に行くんですね。しょっちゅう、発作を起こす。

病院に連れていくと、必ずお医者さんから、「お母さん、なんでここまで放っておくの? ヒューヒューいってるじゃない。これ発作ですよ。もっと早く連れてこないとだめでしょう! はい、入院!」と怒られます。

「先生、私難聴でヒューヒューが聞こえないんです」と、もう本当に喉元まで出かかっているのに言えない。

それを言うぐらいなら、ひどい母親と思われた方がマシ。そのくらい、私のコンプレックスは強くて深い根を張っていました。そして、子どもが成長すると、今度はママ友との交流も始まります。

相変わらず補聴器を隠して、うんうん、とわかったふりを続けていました。

今、こうして生い立ちを振り返ってみると、ここまで頑なに難聴を隠し続けた、その要因はいったい何だったのだろう? と考えるんです。

よく人からは、「プライドなんか捨てなよ」とか「障害を受容できていないんだよ」とか「難聴は恥ずかしいことではないんだよ」と言われるのですが、何かどれもしっくりこない。そんな簡単なことではないような気がします。もっといろいろな要因が複雑に絡み合っているような気がしました。

例えば、みんなが楽しく話している、その雰囲気を壊したくないという思いだったり、「聞こえない」と言ったことで、相手に気を遣わせたり、負担をかけたくないという思いもありました。逆に、難聴を開示することのメリットが、全く思い当たりませんでした。

みんなが話している時、「ゴメン、私聞こえないの」と開示したところで、みんなが私の耳を聞こえるようにしてくれるわけでもない。聞こえるようになるわけでもない。ただ周りを困らせてしまうだけ、と思っていました。

そして何よりも一番大きな要因は周りに相談できる人が一人もいない、あるいは、悩みを話せる仲間もいない、ということも大きいのではと思います。

もちろん学校の先生には、進学の時に「先生、私、難聴で補聴器を使っています。これから大学に入った時に聞こえで困るのではないか」という相談はしたのですが、皆さんもそうだと思いますけれども、普通に話せるじゃないですか。

そうすると、先生から見ると、「何が問題なの? 聞こえているじゃない。大丈夫だよ、気にし過ぎ」と言われます。「挑戦もしないで諦めるのか」とも言われるわけです。

こうして、周りに自分の悩みを打ち明ける人もいない、聞こえないのはすべて私個人の事情、誰のせいでもない、という考え方も、難聴をなかなか開示出来なかった要因なのではないかと思っています。

■人生の転機(図4)

さて、ようやく人生の転機が訪れます。

図4

(スライドの)背景明るくなりましたね。何がきっかけだったかと言うと、インターネットなんです。

私は子どもの頃から、「私みたいな難聴者は他にいないのかな? 会ってみたいな」とずっと思っていました。

日本中に一人、二人ぐらいいるんじゃないかな、いないのかな、いたとしたらみんなどうしているんだろう、学校の勉強は? 友だちとの付き合いは? 仕事は? 結婚は? 子育ては? といろいろ聞いてみたい。

でも、出会えないんです。昔はスマホもない。パソコンもない。情報が全くないんです。

それでずっと孤独で暗いトンネルの中にいたのですが、子どもが大きくなり、ようやく我が家に初めてパソコンが入った時に、まず何をしたかというと、難聴者のコミュニティを調べました。

それを見つけた時、「ある、ある、ある! やっぱりいるんだ! 私みたいな難聴者、他にもいるんだ!」と本当に嬉しかったです。

そこで、早速そのコミュニティに入り、メンバーの方から中途失聴・難聴者のための手話講習会を薦められました。でもその時、手話にはまったく興味が無かったんですね。

「いやいや、手話はちょっと・・・だって私の周り、誰も使っていないし、なんか難しそうだし、私だけ手話を覚えても誰と話すの? 意味が無い」と思っていました。ところが薦めてくれた方が、「ううん、そこに行けば仲間に会えるよ」と。その言葉に飛びついたのです。早速、手話講習会に申し込みました。

■初めての手話講習会

はじめて入門クラスの門をくぐったのが、この場所、このお部屋なんです。すごく懐かしく思い出されます。みんな私と同じように補聴器をして、大きな声で、なんだか通じない話をしている・・・わぁ! アヒルがいっぱいいる! 本当に嬉しかったですね。そこでできた仲間は生涯の友人になりました。今でも定期的に集まっています。

そして、この仲間たちから難聴を開示することの大切さを教わるんです。私たち中途失聴者・難聴者は見ただけではわかりません。普通に話せますよね。

だからこそ、「私は聞こえません、書いてください」なのか、「マスクを取ってください」なのか「ゆっくりはっきり話してください」なのか、具体的な方法も伝えないと相手の人が困ってしまうことを教わるわけです。

その時から「私、聞こえません」と少しずつ開示するようになっていきます。自分の難聴を少しずつ開示するようになってから、人生の風向きが変わってきました。そして手話デビュー。

■手話デビュー

それまで興味のなかった手話ですが、いざ学んでみると今まで聞き取れなかった言葉が目で見てすぐわかる。これは便利だなあと思って、もうみるみる手話の魅力にどっぷりとハマっていきます。

ここで仲間と手話を使って、色々と話すうちに、私は生まれて始めてコミュニケーションを「楽しい!」と感じました。

さて、コミュニケーションが楽しくなったことでいろいろな場所に出向くようになります。こうした講演会、イベント、飲み会もそう。旅行とかも。とにかく、いろんなところに出向くようになりました。そこでまた新たな仲間が増えていきます。

仲間と言っても中途失聴者・難聴者だけではありません。ろうの方との出会いもたくさんありましたし、手話通訳さんや、大学で手話を教えている先生だったり、音声認識のアプリを開発している人など、聞こえる人たちとの繋がりもだんだんと増えていきました。こうした流れのなかで、NHKで手話通訳をされている人との出会いもあり、その繋がりからNHKワンポイント手話のお話もいただきました。

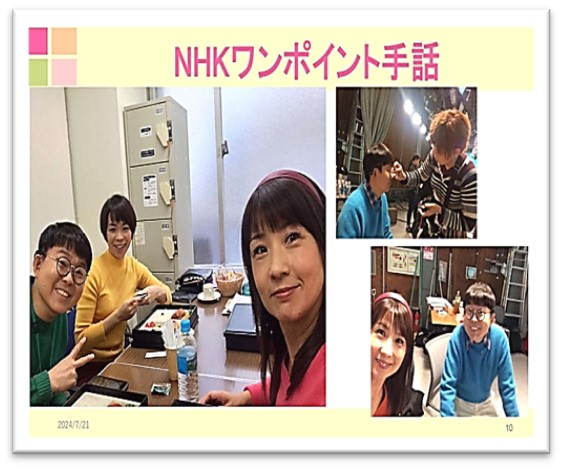

■NHKワンポイント手話(図5)

図5

さて、NHKワンポイント手話ですが、この衣装、みなさんから、すごくいろいろ言われました。信号みたいとかね。

この3人、とても仲が良いです。講師役の河合さんはとてもしっかり者。年下ですがとにかくきちんとしています。

河合さんの手話はとってもキレイなんですよ。河合さんの手話表現で読み取れないものはほぼないです。話し方もすごくゆっくりなので、聞きやすい。それとメガネの石川くん。彼は弟みたいな存在。

見た目と違って、とても几帳面なんですね(笑)。けっこう細かいです。収録の最後に自己紹介のシーンがありました。彼は自分の自己紹介で、「僕の仕事は会社員です。薬剤師の資格をもっています」それは台本通り。

でも、「ひとつ付け加えてもよいですか。僕は独身です。お嫁さん募集中ですと入れていいですか」と言って、収録のときに本当に入れたんですよ。どれだけお嫁さん候補が集まるのかと楽しみにしていたのですが、本番ではカットされていて残念でしたね(笑)

さて、この衣装をどう思います? 専属のスタイリストが用意したものなのか。それとも自分たちの自前なのか。専属のスタイリストが準備したと思う人? えー!(あまりいない)自前の衣装だと思う人は?

実はこれ、スタイリストさんが用意したものです。このワンポイント手話は4年ごとにリニューアルされます。私たちが出演する前のワンポイント手話はフリフリの可愛い衣装で、その時はスタイリストさんではなく、NHKが用意したものと、自分たちが用意したものをミックスして着ていたと聞いています。

私たちの時から、「専属のスタイリストさんがつきます」(図6)と言われて、どんな素敵な衣装なのかなと楽しみにしていました。

ところが三人で衣装合わせに行った時、飾ってある衣装を見て絶句。スタッフは手話がわからない方が多いので、手話で「まさかこれ?」「フリフリはどこ?」と手話で騒いでいました。

実は、これはスタイリストさんが番組のイメージに合わせて用意した衣装なんです。昭和のレトロなホッとする雰囲気なのだそう。今はもう令和なのに・・・と思いながら、最後までブツブツ言っていたのが私。

石川君に「もう、文句言うの、やめてください、番組が中止になったらどうするんですか」と怒られたので、

「何よ、あんたなんて、のび太かドラえもんかわからないじゃない」

「ぼ、僕だって我慢しているんですよ」などと言い合っていました(笑)。

でも放送が始まって4年が経つと、これがトレードマークになったのだと思います。

図6

また、撮影の合間にはこのように楽しくお弁当を食べたり、

メイクを直したりもしました。とにかく撮影の本番で、一番緊張していたのは石川くん。彼は指文字担当です。

指文字「あいうえお」と表現するとき、「あ」と出すと、指が震えている。

カット、震えたらだめ、落ち着いて、落ち着いてと何回も撮り直しました。

やっぱり震える。なので、本番の放送では、指文字は「あ」と出した後、静止画になっています。

皆さん確認してください。とても緊張していて、笑顔が出ないんです。もう少しリラックスして、笑顔、笑顔!と言って撮り直すのですが、なかなか笑顔が出ない。初回の放送を見てくださいね。怖い顔をして立っていますから(笑)

スタジオはこんな感じで、昭和のレトロな雰囲気(図7)。

仕事から帰って、疲れた時にもたったの5分だけ、ちょっとリラックスしながら昭和の雰囲気で見られる番組という意図があるそうです。もう令和なのにね(笑)。

図7

ワンポイント手話は、六年前に収録して、その後、4年間放送しました。

もともと4年間の契約でした。4年経つと、次の出演者に交代という形で、これまでずっと繰り返し放送されてきました。私たち4年間の放送が終わり、さぁ次は誰が担当するのかなと、楽しみにしていたのですが、突然、打ち切りになりました。えっ? どうして? すごく不思議。何か私たちに問題でもあったのかと、心配でした。

せめて理由を知りたいと思ったのですが、私たちは、出演者の立場、NHKのやることに意見できる立場ではない、ということで、なぜ打ち切りになったのか分からないまま一年経ちました。ただ、インターネットでは動画が見られるようになっていたのですが、その動画すらも途中で止まってしまったので、思い切ってNHKに「動画も見れないのですが」と連絡しました。

すると慌てて調べてくれて、それがきっかけで、NHKの担当者から「ちょっとお会いしたい」と言われました。

いざ、お会いしてみると「日本語対応手話の番組、本当になくして良いのか、私たちずっと気になっているんです」と。

ろう者から意見はたくさん届きます。でも、中途失聴・難聴者からの意見はゼロなんです。だからワンポイントを打ち切ると決まった時も、本当にそれでいいの? というモヤモヤがずっとあったけれど、いざ終わってみたら、まったく意見もない、じゃ、これで大丈夫なのかな、となる。

なぜか私たち中途失聴・難聴者ってなかなか声を上げない。そういう傾向があります。

そんな経緯があって、それをきっかけに、これまでずっと思っていたことをNHK側に伝えてみました。やっぱり日本語対応手話も必要、中途失聴・難聴者にとっては、まるで聞こえているかのように話ができるし、途中で自分のコミュニケーション、言語を失ってしまった人が、もう一度コミュニケーションを取り戻す方法としてこの日本語対応手話は最適な手段であること、どうか中途失聴・難聴者のことを置き去りにしないで欲しい、という意見を伝えました。そこで、担当者から、貴重な意見を頂いた、私たちも検討したいと言っていただき、もう一度中途失聴者・難聴者の番組が復活しました。復活すると決まったのが、今年の2月でした。4月からの放送には間に合わない。とりあえず、1年間は再放送を流すことに。その後は、もっと若い子が出演するのではないかと思っています。

ぜひ皆さんも声を届けてください。NHKは皆さんの声を求めています。遠慮をしないでください。

ワンポイント手話が放送されている間、もう収録はまとめて済んでいるので、私は別の仕事をしていました。何をやっていたかというと、同じNHKの文化センター、カルチャースクールですね、ここで手話講座の講師をしています。今は青山教室とさいたまスーパーアリーナ教室の二箇所を担当しています。受講生の方は聞こえる方が対象。中には難聴の方もいます。

聞こえる方は地域の手話講習会がタダで受けられるじゃないですか。それなのに何でこんな高いお金を払って受講するのか不思議でした。よくよく聞いてみると、地域の講習会は最終目標が「通訳養成」。

通訳を目指すわけではないけれど、手話でおしゃべりを楽しみたい。地域の講習会だと通訳の試験がある。それに落ちると、受講できない。受かったとしても、いきなり指導が厳しくなって、心が折れましたと言ってくる生徒さんもいます。

NHK文化センターでは、まずは楽しく手話を使って学ぶことを目標にしています。

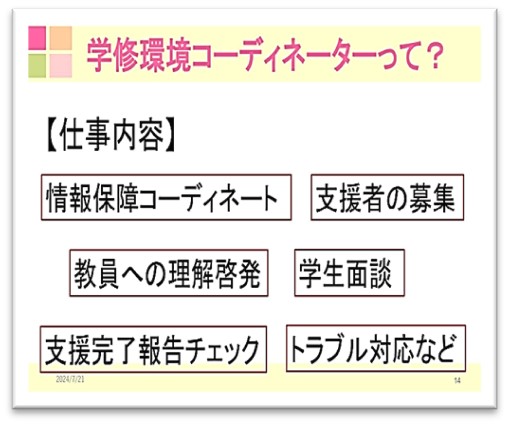

それとは別に今年の4月から、日本社会事業大学で学修環境コーディネーターに着任しました。

■日本社会事業大学学修環境コーディネーター

日本社会事業大学を知っていますか?

ご存知ですね。この大学は、厚労省の管轄の大学です。福祉の専門の大学です。聞こえない学生さんもいますし、見えない学生さんもいます。車椅子の方、発達障害の方など色々な学生がいます。こういう学生さんを支援するのが支援室。3月にご依頼を頂いて、4月スタート、そこからは今日まで4ヶ月支援室で仕事をしています。後半は現在の障害学生支援室の裏話をしたいと思います。ちょっとここでみなさんもお疲れだと思いますので、休憩を挟んでもいいですか。

3時10分から開始します。よろしくお願いいたします。

■休憩後、再開します。

■障害学生支援室の現状

後半を始めます。皆さま、大丈夫ですか。

いま、ここにいらっしゃるみなさんは、私と同じように聞こえなかったり、途中で聞こえなくなった方もいらっしゃると思いますが、学生時代に勉強はどうされていましたか。

ノートテイク?

お友達にやっていただいた?

情報保障を受けていた方はいらっしゃいます?

いない。いないですよね。私の時代も情報保障なんて、全くなかったです。

やっぱり授業が聞き取れないことがよくありましたね。例えば、先生が教科書を読んでいる場合、今どこを読んでいるのかわからない。そんな時に周りをチラ見して、みんながページをめくるタイミングを掴んで、「ここだ」と判断していた、そんな方もいらっしゃると思います。

席も必ず一番前だった方もたくさんいらっしゃると思います。現在聞こえない学生さん、どうしているんでしょう。あるいは、聞こえないだけではなく、見えない学生さん、車椅子の学生など色々いらっしゃいます。

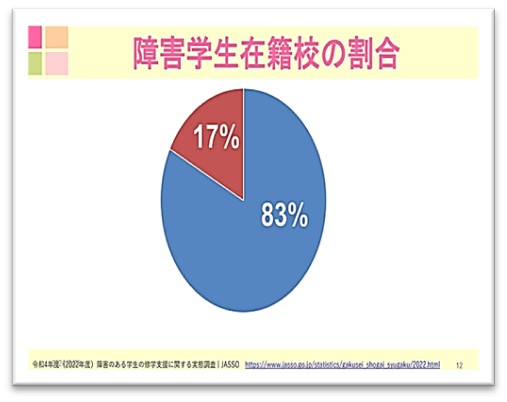

(スライドのグラフ。図8)こちら、日本の全国の大学の中で、うちの大学には障害をもつ学生がいるよ、という大学の割合。どっちだと思いますか? 17%か83%か。

図8

ここで言う「障害」は手帳を持っている人、または、病院で日常生活に支障がある、あるいは、何らかの支援が必要だという診断書をもっている学生さんを指します。うちの大学には障害のある学生がいるよ、という大学は日本全体で、83%か17%か、さぁどっちでしょうか? 障害のある学生さんがいる大学。

全体で17%だと思う人? 83%と思う人? さぁどっちでしょう。

実は、障害がある学生さんがいるという大学が、83%です。うちの大学には障害のある学生さんはいませんというのが17%です。

現在、全国の大学の数が1174校。これは令和4年の古いデータ(図8。障害学生在籍校の割合)ですが、その中で障害学生支援室のある大学が、989校です。ですから、現在、84%の大学、8割以上の大学に障害学生支援室があるんです。

じゃ、いったいどんな障害を持つ学生さんがいるのか。手帳を持っていて認定されている学生さんで、一番多いのは何の障害でしょう? 何だと思います? 聴覚? 視覚? 車いす? 一番多いのは何かわかる人? 今、現在、一番多い障害は、実は精神です。

二番目に多いのが、病弱、虚弱という体が弱い人。三番目は何でしょう? 聴覚かな、視覚かな? 肢体かな? 三番目は発達障害です。四番目は、難病とか細々した障害を全部合わせたのが9%。聴覚はどこでしょうか? 実は、聴覚障害と肢体不自由、は同率で4%です。視覚は2%です。もっとも多い精神ですが、現代社会病と言いますか、今はとてもストレスの多い時代で、非常に増加傾向にあります。これからも増加します。少し前にコロナが流行りましたね。その間、学生さん、大学に行けていないんです。一度も学校に行っていないとか、ほとんど通えていない、友だちとも会えていない。そうした中で、自分が何を目指して学んでいるのか、だんだんわからなくなってくる。そうしたコロナうつなども含まれています。

ということで、それぞれの障害に応じた支援が必要です。障害学生支援室がその役割を担っております。4月から障害学生支援室の、学修環境コーディネーターになりました。この名前かっこいいですが、何をやるの? と思いますね。でも、言葉のとおり、障害を持つ学生さんが学ぶ環境を整える仕事です(図9)。現在、うちの大学は、コーディネーターは二人います。一人は視覚、車いす、発達などの支援に関わります。私は聴覚専門です。というのは、うちの大学、聴覚の学生さんの割合が多いです。なので、私は耳だけを担当しています。

図9

■情報保障のコーディネート

仕事の内容は何かというと、情報保障、つまり、聞こえない学生さんが履修する講義に情報保障を提供していく。

支援者、支援してくれる人を募集する。

それから教員、先生たちにも、先生の授業には聞こえない学生がいますという理解、啓発、配慮のお願いをしたり、また、聞こえない学生の面談や支援完了報告のチェックもします。支援した方々が、問題なく支援できたかどうか、例えば通信が悪くてUDトークが落ちてしまった、などのトラブルもあります。

この仕事の依頼を受けた時に、真っ先に頭に浮かんだのが過去の苦しかった自分です。本当に真っ暗闇の中にいて、自分は聞こえない状態でどうやって生きていけばいいのだろうと、人生に絶望した当時の自分が思い起こされました。

もしかしたらあの頃の私がいるかも、もしあの時に相談できる人が一人でもいたら、自分の人生違っていたかもしれない、もし昔の自分に会えたら、サポートしたい、力になりたいと、そんな思いがあって依頼をお引き受けしました。でも、蓋を開けると過去の私はどこにもいません。今、大学は情報保障が当たり前。聞こえない学生さんは当然の権利として受けています。社会の大きな変化に驚きました。

聴覚障害の学生さんに情報保障のコーディネートと言っても、色々あります。当然、手話通訳もいますし、PCテイクも。音声認識はUDトークを使っています。あとは、先生が授業で映像を使うことがありますが、その映像に字幕がないと聞こえない学生さんは何の映像かわからないので、映像に文字をつける文字起こしも学生さんがアルバイトでやっています。手話通訳さんは、大学の授業となると専門用語が多いので、大学に登録している通訳さん、ほとんどが通訳士の資格を持っている人です。PCテイクは遠隔でお願いしています。今日も遠隔ですね。ただ、PCテイクは学内の学生さんでもできる人がいます。ここと同じキャプションラインというツールを使って、学生さんが支援に入る授業もある。音声認識、UDトークは、聞こえる学生さんが誤認識の修正支援に入ります。

ひとつの講義にUDトークの修正者は三人。聞こえる学生さんが、先生の講義を聞きながらUDトークで誤認識しているところを全部修正します。

この授業に何の情報保障をつけるのかはもちろん学生さんの希望もありますし、授業の形態も考慮します。今みたいに先生が立って話すだけだったらUDトークで良いですが、グループワークや実習となるとみんな動きます。いろいろな人が話し始めます。そうすると、UDトークの認識率が落ちます。そういった授業の時には手話通訳やPCテイカーが隣についたりします。あとは、教える先生との相性ですね、パソコンが苦手な先生もいます。

そうした先生は「パソコンでキャプションラインに繋いで」といっても、「いや私はできない」と。その場合はUDトークや手話通訳で対応しています。

■感動したこと(図10)

図10

私がここに着任して、三ヶ月経ちました。

すごく感動したことがあります。まず、聞こえない学生を支援する学生さん。同じ大学に普通に通っている学生さんなのですが、支援登録をしている学生さんの意識が素晴らしい。先日、大学の中で学内学会というイベントがありました。

午前中は手話通訳とPCテイクがある。でも午後は分科会で、いろいろなテーマに沿って、先輩の体験会や企業の説明など、自分で好きな分科会を選んで受けるイベントなのに、午後の部分には情報保障がない。これに対して声をあげたのが、聞こえる学生さんです。午後、分科会に、聞こえない学生が参加できない。午後も情報保障が必要だという要望を出しました。大学側は、なぜ午後には、情報保障がつかないかを説明しました。授業ではないから。うちの大学は聞こえない学生が履修している講義には全て情報保障がついている。でもイベントは自由参加。だから、情報保障を半分はつけるけど、あとの半分は、そこまではちょっとできない、という理由でした。

聞こえない学生もいろいろな情報が欲しいですよね。先輩の話を聞きたい、企業の話も聞きたい。立ち上がったのが聞こえる学生さん。当日、私ひとりで支援に入ります! と。

「ゆっくりはっきり話してください」とか、

「マスクは取ってください」など、

配慮願いの資料をまとめて、分科会の発表者に渡しました。

当日、参加学生の中から、私も支援しますという学生がいっぱい出て来た。素晴らしいなと思いました。そこで私は聞きました。

「あなたは聞こえるのに、なぜそこまで情熱をもって情報保障を要望するの? 家族とか身近に聞こえない人がいるの?」と聞いたら、「いません」と答えました。「ただ友だちと一緒にこの学会をまわりたい。友だちが聞こえない。一緒に回りたいそれだけです」と。それだけで自分から声をあげるのは勇気がいることです。

聞こえる学生さんがそうやって進めてくれるのは、素晴らしいなと思いました。

また、先生によっても、すごく細かく配慮してくれる方もいます。

私がびっくりしたのは、精神保健福祉か何かの授業で、「幻聴」という言葉が繰り返し出て来ました。その授業後に先生がろうの学生さんを呼んで、UDトークを使い、「君は、今日の授業で幻聴の意味を理解できたか」と聞きます。彼は生まれつき、全く聞こえない。会話もいつも声なしの手話です。音を聞いたことのない生徒が、幻聴のイメージを正しく持っているかどうか、それを先生が確認して細かく説明していました。すごく配慮のある先生だなと思いました。

もう一つ、支援を受けている学生さんの努力も素晴らしい。ろうの学生さんが、支援室に相談に来ました。自分は手話が第一言語。声も出せるが、ちょっと発話が曖昧。みんな聞き取れないという。講義の中でグループワークがあって、その発表をする時、どうやって発表をしようか、色々考えた。手話で発表しても、みんな手話が分からない。声で発表しても、発音が曖昧で、みんなは聞き取れない。それでどうしたか。

今、私が使っているこのパワーポイントには、音声読み上げ機能があります。

その学生は、原稿に全部話し言葉を打ち込んで、発表の時にはボタンを押し、全部パソコンが読みあげる、という方法を選んだようです。発表が終わりましたという報告に来てくれたので「良かったね、お疲れさま」、と言ったら、「何かモヤモヤする、スッキリしない」と。

「だって、みんな聞こえる学生さんは、自分の声で発表します。でも、僕はただボタンを押すだけ。何か違うんですよね」と。

自分の発表くらい自分でしたい。パソコンにしてもらうのではなく、自分でやりたい。それでどうしようかと一緒に話し合いました。もちろん読み取り通訳を配置する方法もあります。あるいは、リスピークといって一回は彼が自分の声で発表する。それを聞こえる生徒さんに対して、もう一人、リスピークの人が同じ原稿を見ながら読み直す、そういった方法もあるよとお伝えしました。その彼は自分が全て聞こえる人に歩み寄るのはちょっと違うと。逆に聞こえる人が全て自分に合わせて配慮してくれるのもちょっと違う。お互いに歩み寄ったこの中間地点の方法は何かと、いろいろ考えるわけです。皆さん、素晴らしいですね。しかも1年生、すごいなと思います。私が1年生の頃は、こんなことは考えず、ただひたすら聞こえないと泣いていただけです。「えーん、聞こえない」と。

逆に課題もあります。

■課題

①合理的配慮はどこまで

まず、合理的配慮が、今年4月から義務化され、大学にとっても、義務になりました。

でも、合理的配慮ってどこまでやればいいのか。ちょっと線引きが難しいところがあります。

例えば、さっきみたいにイベントに情報保障をつけてくださいというもの、これはOK。他には、UDトーク。皆さんもたまに使います? あれはスマホで見れるのですが、学生さんはiPadが欲しい。スマホは小さいから見にくい。iPadを大学で買って欲しい。これは合理的配慮? そんなのスマホで見ればいいじゃない? と思ってしまいますが、確かに画面が小さいと見にくい。

それから、UDトークの認識率を上げる専用マイクがあります。このマイクを大学で買って欲しいというのは、合理的配慮なのか? そんなものは自分で買えば良いと思いますか? うちの大学は買いました。

専用マイクを使うとUDトークの認識率は全然違います。すごくスムーズに認識してくれます。うちの大学は学生さんの分を購入しました。ほかにも、卒業論文の中間発表会というのがあります。

学生さんが自分の卒論作成の途中で、私はこんなテーマで発表しますという途中の発表会があります。一人15分と決められています。ところが聞こえない学生から、私は聞こえないので発表時間を延ばして欲しいと言われた。これは合理的配慮なのか。どうでしょうか。確かに、質疑応答の時に、誰かに質問されても当然聞こえません。手話通訳や、UDトーク修正者が支援して、それを見ます。理解するまでに時間がかかります。自分の答えを発表してまた通訳を介してその答えがみんなに届くまで、そこにタイムラグが生まれる。だから、自分の発表は5分で良いので伸ばしてほしい。難しいですよね。あともうひとつある。

聞こえない学生は試験の時間を延ばしてほしい。これはどう? 試験なんて情報保障も要らないし、これはちょっと違うと思います。が、やっぱり試験中に先生が補足説明をしたりすることがあるらしいんです。そういったときに自分は理解するまでに、タイムラグがある。理解がみんなより遅れる。延ばしてほしいという意見でしたが、これは認められませんでした。こういうふうに合理的配慮といってもどこまでなのかというのは、非常に難しいです。

私の頃は情報保障がなかったけれど、今の学生さんは自分の権利をきちんと主張するんですね。それから課題。立派な学生さんもいるのですが、当然、問題を抱える学生さんもいます。

②問題を抱える要支援学生への接し方

聞こえない学生さんが受ける授業には全て情報保障を配置しています。手話通訳、PCテイクなどをそれぞれの授業に準備しているのですが、なかなか支援者が見つからない時もあります。どうしよう! 明日なのに! と焦って必死に頼み込んで引き受けてもらい、良かった!ギリギリ間に合った! ということも。

ところが、サボるんですよ、聞こえない学生が。一~二回だったら体調が悪いこともある、仕方ない。ところが三回のうち一~二回は必ずサボる。私がその学生を捕まえて「サボったらダメだよ、支援者があなたを待っているんだよ、その支援のお金は大学が払っているのよ」と説明するけれど、「1限寝坊! 2限寝坊! 仕方ない!」と平気で言うんですよ。仕方なくないよねって思うけれど、叱るとハラスメントになるんです。

大学側は聞こえない学生さんにもサボる権利があると言います。すごい時代ですよね。サボる権利ですよ。もちろん聞こえる学生さんは、今日雨が降っているからサボっちゃおうかなと、気軽にサボれますよね。でも、聞こえないがために、支援者が待っているからサボれない。それは差別? 非常に難しい問題なんです。

③教員への理解啓発

それからもう一つ、教員への理解啓発。これも大きな課題です。

手話通訳さん、PCテイクの方には事前に資料が必要となります。前もって専門用語を確認して登録しておく。表現を確認しておく。事前の資料は必ず必要になります。ところが先生によっては、情報漏洩、それから著作権の問題、セキュリティの関連から事前の資料は出しません、という先生もいるんです。そうすると通訳さんは当日行って、いきなり聞いたことも無い言葉を通訳しなければならない。

「これでは情報保障になりません」というご意見をいただきます。

こうしたことは先生に対して、理解啓発がまだまだ必要です。ここで皆さんにも一緒に考えていただきたいです。情報保障は一体誰のためなんでしょう?

「聞こえない人が聞こえる人と平等に情報を得るため」だと思う人? そうですね。

もちろんその通りですが、それだけ?

例えば、先生が授業をやります。マスクをしたままで講義をします。UDトークが認識しません。聞こえない学生には伝わらない。早口でまくし立てる。通訳が追いつかない。PCテイクも聞き取れない。そうした時、先生は、「私はちゃんと指導しました」と言う。でも、生徒に伝わっていなかったら、それは指導したといえるのか? と私は思います。何故伝わらなかったのか。そこを考えると、情報保障というのは、聞こえる先生が聞こえない学生に、自分の話を伝えるためでもあるんです。

そしてもう一つ、面白いのは、うちの大学にはろうの先生がいます。

声は一切出さずに、全部、日本手話で講義をします。その授業を聞こえる学生が受けます。

当然、手話は読み取れない。その時に読み取り通訳を配置します。これも情報保障なんです。先生の手話を日本語に訳して、読みあげて生徒に伝える。これも立派な情報保障なんです。ですから、情報保障といったら、全てが聞こえない学生のため、聞こえない人のためではありません。聞こえる人の話を、聞こえない人に伝える。そのために通訳さんがいると、考えていただきたいと思います。

さて、私が今の支援室で最終的に目指したいと思っている学校があります。

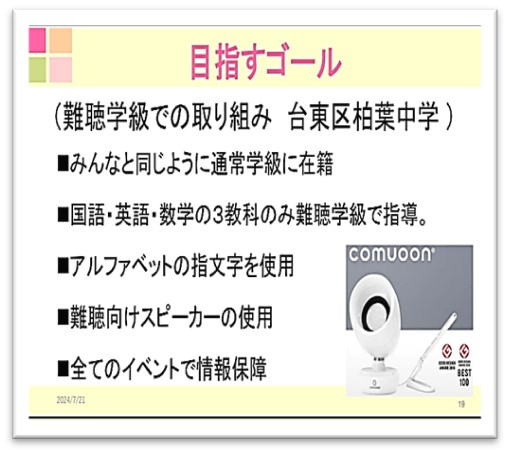

■目指すゴール(柏葉中学校のこと。図11)

ご紹介したい。今から13年くらい前、ちょうどここの三田で、難聴学級の先生と出会いました。その先生に誘われて、台東区にある柏葉中学校(はくようちゅうがっこう)へ見学に行きました。普通の公立中学校です。でもここは学内に難聴学級があります。遠方から通う難聴学生もいます。

図11

今から13年前なので、そのころはUDトークもそんなに普及していない。情報保障が当たり前ではない。そんな時代に一般の公立の中学校がすべての行事に情報保障をつけている。みんなと同じように普通学級に在籍しながら、国語、英語、数学だけ、難聴学級、つまり別の部屋で授業を受けます。英語はアルファベットの指文字を使って指導したり、難聴向けのスピーカーを使ったり、すべてのイベントで情報保障をしていました。

入学式や卒業式などで、この写真のように情報保障があります。PCテイクをやっているのは学生さんです。

この学校は「手話部」というクラブ活動があり、手話を学ぶ学生さんがいて、入学式、卒業式では必ず校長先生の隣に、手話部の学生が立ち、手話通訳をやります。この様子を見て、私、すごく衝撃を受けました。

公立の中学校ですよ、よくここまでやっているなと。このPCテイク、今はいろいろなデバイスがあるのですが、当時はPDPというゲーム機に無線で飛ばしていました。それを聞こえない学生が持っている。一番前には並んでいません。みんなの中に混じって、端末に飛んでくる文字を見ている。そんな状況でした。

授業の内容もなかなかユニークでした。

許可をもらい、撮影しました。13年前です。声が出るかな。(音声が届いていません)ごめんなさい。

オンラインの方は音声が届いていません。内容は英語の単語を、アルファベットの指文字を使っているという動画です。この難聴の学生さん、何と成績優秀者に、入ったそうです。すると、聞こえる学生さんたちも、「いいな~僕も難聴学級に入りたい」という人が増えたそうです。面白いですね。

でも、私はこれを見て、先生に聞いたんです。

「素晴らしいサポート、私も中学に戻ったらこの学校に入りたいと思いますが、この学生さん卒業したらどうするんですか。高校で情報保障ないですよ、大学もない。社会なんてもっとないですよ。困るんじゃないですか」と。

先生は笑いながら、

「いやいや、こういった情報保障は聞こえない学生のためにやっているんじゃないんだよ、聞こえる学生たちがいずれ社会に出て聞こえない人と出会う、色んな人がいる。そういった時にどうサポートしたら良いのかを知ってもらうためなんだよ、これは聞こえる学生のためにやっているんだよ」と。

私も障害学生支援室でこれをやりたい。聞こえない学生の支援はもちろんだが、もう一歩踏み込んで、聞こえる学生さんを育てたい。支援スキルを身に着けて社会に出て活躍してもらいたいという思いがあります。この台東区の柏葉中学を目指していきたいです。

40年以上みにくいアヒルの子だった私ですが、ちょうどここ三田を拠点に人生が動き出しました。テレビ出演も大きな経験、宝ですが、今はそれが霞むくらいすごく充実しています。昔の自分が今報われているように思います。将来を悲観して絶望して、何のために生きているのだろうかと苦しんでいたあの頃の自分。世の中には以前の私と同じように、コミュニケーションが上手くいかないと苦しんでいる人がいます。

聴覚障害って、聴覚だけの問題ではなく、どうしても人間関係に大きな影響が及びます。人と人との信頼関係はコミュニケーションで成り立っています。そこが阻害されてしまうと人間関係がうまく構築できない。そこが聴覚障害者の一番苦しいところだと思います。でも、コミュニケーション方法は、音声言語一つだけではありません。目と目を合わせてニコッと微笑むだけでもコミュニケーションだと思っています。ぜひ皆さんも手話、ジェスチャー、UDトークなど色々な方法を使ってコミュニケーションを大いに楽しんでもらいたいと思っています。

長い間みにくいアヒルの子だった私ですが、そろそろ白鳥になれるでしょうか。

(スライドが白鳥になって羽ばたいていく。図12)

図12

ありがとうございました。みなさん、ぜひ又お会いしましょう(図13)。

図13

× ×

ところ ともこ(東京都北区)

二〇二四年七月例会講演録

東京都障害者福祉会館 教室

文字通訳者四名・手話通訳者二名

関連リンク

「耳の遠い方へ」関連記事