2024年8月 No.354

もう一つの“やまでら天台のみち”

峯の浦トレッキングツアーに参加しました

院長 三好 彰

2024年6月27日(木)、旅行会社たびのレシピが主催するトレッキングツアーに参加しました。今回はお隣の山形県が誇る名勝・山寺、そのさらに奥地に“峯の浦”と呼ばれる場所がありますが、ここが神秘的なスポットとして国内外の注目を集めています。

実はこの峯の浦とは、今から1200年前に山寺を開山した慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)が寺の創建にあたって修行した場所とされています。山岳信仰を主とする教えに基づいているため、自然の大岩・奇岩をそのままに修行と生活の場にしていた名残が随所に見て取れます。

大正時代までは、ここを修験者(しゅげんしゃ)と呼ばれる人たちが訪れて、厳しい修行の日々を送ることで悟りを開こうとしていました。

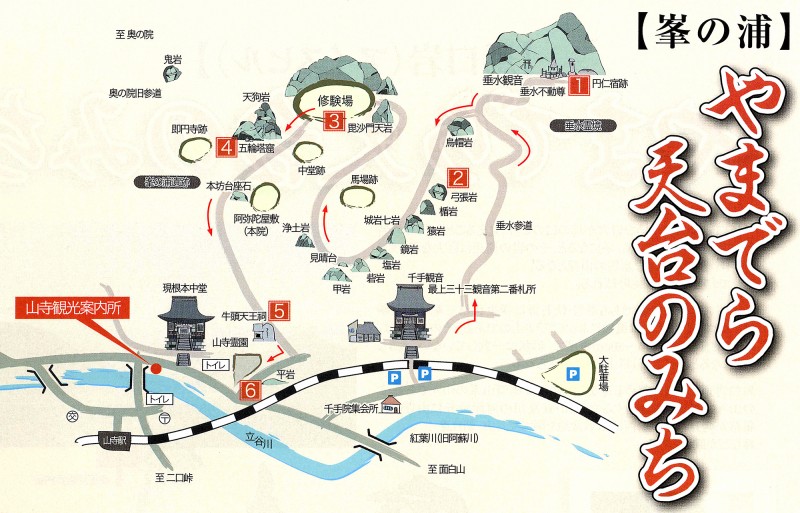

そのためこのルートは起伏に富んでおり、その途中では風雨による浸食によって多くの奇岩が散見されます(図1)。

図1

仙台駅から、JR仙山線に乗って山寺駅へ(図2)。

そこから山寺の門前街を東へと抜けていくと、峯の浦の入り口である『千手院観音』に到着します(図3~5)。ここから“やまでら天台のみち”は始まります。

図2

図3

図4

図5

奇岩に囲まれた垂水遺跡

裏道である垂水参道をひたすら登っていくと、円仁が修験の際に寝泊まりしたとされる円仁宿跡(図6、7)へと辿り着きます。それまでの山道とは打って変わって、ハチの巣状に穴の開いた奇岩が入り組んだ幻想的な光景を目に飛び込んできます。円仁は厳しい修行の日々を送るなかで山寺を開山するインスピレーションを得たと言われています(図8)。この不思議な光景の中でどんな閃きを得たのか……。思わずその気持ちが分かってしまうような気がしてきました(図9、10)。

図6

図7

図8

図9

図10

絶景の城岩七岩

垂水遺跡からさらに少し山を登っていくと、視界が開けた場所へ出ます。ここは城岩七岩と呼ばれる七つの岩がまるで城壁のように並んでいることから名付けられました。ここから山寺の集落が一望できる絶景スポットとなっています(図11、12)。

図11

図12

修行を行なった修験場

行程も半ばというところに、少し開けた広場が見えてきました。その手前に修験場跡(図13)と書かれた看板が立っていおり、言い伝えでは円仁はここで厳しい修行をこなしていたそうです。背後の切り立った屏風のような毘沙門天岩と呼ばれています。

図13

ふたたび険しい山道(図14)を登っていくと、横長の看板(図15)が目に付きました。解説によると、この峯の浦一帯は古くは縄文時代頃から人が住んでいたとされており、2010年には有志のボランティアによる発掘調査が行われたところ、縄文・弥生土器の破片や石を積み上げた五輪塔などの仏塔・仏具が出土しました。円仁の開山する遥か昔から、ここ峯の浦には一大寺院跡があったことが推察され、歴史的に非常に価値のある遺跡が秘められていたことが分かりました。

まさに”もう一つの山寺“と呼ぶに相応しい場所なのだと、足腰の疲労も少しだけ忘れて歴史の深さに感じ入っていました。

図14

図15

無事に峯の浦の天台のみちを走破した私たちは、せっかくなのでアジサイの彩りが目に嬉しい宝珠山立石寺をお参りし、再び仙山線に乗って帰路につきました(図16~19)。

図16

図17

図18

図19

山寺には何度か来たことはありましたが、この峯の浦を訪れたことは一度もありませんでした。今回初めて円仁の名残を感じられる道を辿りましたが、さすがは修験者が修行の場所に選ぶだけあるなと実感することが出来ました。

悟りを開くまで厳しい修行に明け暮れた円仁には及びませんが、神聖な空気で身を洗うことでほんの少しだけでも、外来診療に対する心構えを新たに出来たように思えます。