2024年8月 No.354

耳のお話シリーズ33

「あなたの耳は大丈夫?」11

~大沼直紀先生(筑波技術大学 名誉教授・元学長)の著書より~

私が以前、学校医を務めていた聴覚支援学校。その前身である宮城県立ろう学校の教諭としてお勤めだったのが大沼直紀先生(筑波技術大学 名誉教授)です。

その大沼先生による特別講演の記事『聴覚障害に携わる方々へのメッセージ』(3443通信No.329~331)に続きまして、ここでは大沼先生のご著書『あなたの耳は大丈夫?』より、耳の聞こえについてのお話を一部抜粋してご紹介させて頂きます。

聞くことと話すことは切っても切れない関係

▼自分の声が聞こえないとうまく話せない

わたしたちがよどみなく話すことができるのは、自分の話す言葉がリアルタイムで聞こえているためです。自分の発する言葉の意味を瞬間的に耳で捕えて脳で確認しているからこそ、私たちはスムーズに次の言葉を発することができ、会話が滞りなく続けられるのです。

ちなみに聴力が正常であり、なめらかに話ができる人に、自分の声が0.5秒ぐらい遅れて聞こえる装置を取り付けてみると、たいていは次の発声の構えがうまくできなくなってしまいます(吃音)。これはDAF(ディレイ・オーディオ・フィードバック=音声を遅らせて聞く)効果といい、聞くことと話すことがどれだけ密接な関係にあるかを示すものです。

わかりやすい例でいうと、テレビの中継遠隔地の特派員がイヤホンを付けてスタジオのアナウンサーと話すとき、つっかえるなどしてうまく話せないときがあります。これはイヤホンから聞こえる音声がリアルタイムよりややずれるために起きることで、自然発生したDAF効果といえるでしょう。

言葉の聞こえがほんのわずか遅れるだけで、しゃべりのプロであるアナウンサーでさえ、うまく話せなくなるのです。

なお、音声をずらして聞くことによりDAF効果を生み出す装置をつけると、そのときだけは普通に話せるので、かつて吃音の治療に使われたことがあります。

▼録音された自分の声は甲高く聞こえる

また、自分の声が聞こえるか聞こえないかは、話す声の大きさにも関わってきます。自分のしゃべる声の大きさが適切かどうか確認できなければ話すことに自信が持てなくなり、これまたうまく話せない原因になります。

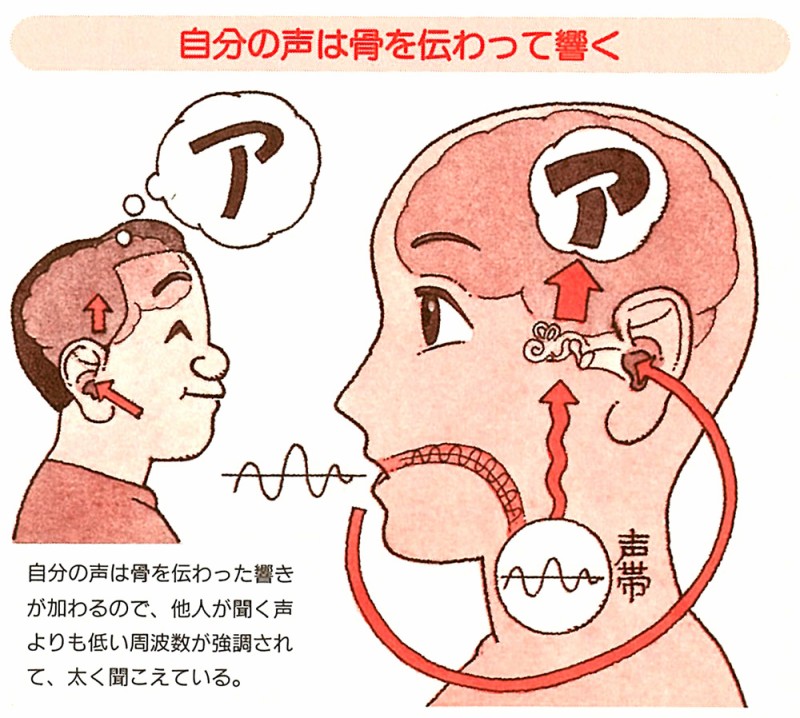

テープに録音された自分の声を聞いて違和感を持った経験は、おそらく誰にでもあると思いますが、たいていの人は自分はもっと落ち着いた声をしているはずなのに、と思ったことでしょう。これは、他人の声が空気を伝わって自分の耳に届くのに対し、自分声は喉の振動も直接頭の骨を伝わって耳に入るからです。

骨を伝わることにより、250ヘルツぐらいの低い周波数の音を混ぜて聞いている状態になるので、自分の声は実際より低く感じられるのです。もちろん、他人の耳にはテープに録音された通りの自分の声が聞こえています(図18)。

図18

▼音が大きくなる難聴、小さくなる難聴

では、自分の声が聞こえない、あるいは聞こえにくくなった場合、話す声は大きくなるものなのでしょうか、小さくなるものなのでしょうか。

耳栓をすると、音の通路が途中で妨害される伝音難聴に似た状態になります。こうなると、たいていの人は話す声が小さくなります。自分の話す声、つまり骨から伝わってくる音声は耳の穴から一部抜けてしまいますが、耳栓をすると耳から音が漏れないため、自分の声がこもって大きく聞こえ、それに合わせて話す声を小さくしてしまうのです。

逆に、音を聞く神経そのものがだめになっている感音難聴の場合、自分の声も良く聞こえないので、話す声は大きくなりがちです。

▼発音もあいまいになる

お年寄りの場合、クシの歯が欠けるように次々と蝸牛の入り口近くにある高い周波数の音を感じ取る細胞がだめになっていきます。

また、「ア」という音が「ア」らしく、「イ」という音が「イ」らしく聞こえるためには、細胞が音を周波数ごとに細かく分けて感じ取ることが必要です。しかし、高い周波数の音を感じる細胞がおとろえてしまったお年寄りでは、高い音が聞こえにくいのはもちろん、子音が聞き取りにくくなる傾向も見られます。ア・イ・ウ・エ・オといった母音は明瞭に聞き取れるのですが、「サ(sa)」とか「シ(shi)」などではS音が聞き取れず、ア、イと聞こえたりします。その結果、サ行音があいまいなしゃべり方になってしまいます。

【前話】「あなたの耳は大丈夫?」10